Das Leitprojekt „Freiflächen-Solarwärme – Schlüssel zur Wärmewende“ will dazu beitragen, den Anteil erneuerbarer Energie in Fernwärmenetzen zu erhöhen. Dazu entwickelte der Verband Austria Solar einen Kriterienkatalog und unterstützte die Städte Deutsch-Wagram und Stockerau bei eigenen solarthermischen Freiflächenprojekten. Der Kriterienkatalog und die Learnings aus beiden Städten werden mit allen KEMs geteilt.

Wie Freiflächen-Photovoltaik gelingen kann, zeigte schon das Leitprojekt „Freiflächen-Photovoltaik – Schlüssel zur Stromwende?!“ unter der Projektleitung von Christian Hütter, Manager der KEM Weiz-Gleisdorf (der KEM-Newsletter berichtete). Der Geschäftsführer von Austria Solar, Roger Hackstock, ließ sich davon zu einem eigenen Leitprojekt inspirieren, denn den meisten Städten und Gemeinden, aber auch vielen Fernwärmebetreibern fehlt das Know-how für die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen-Solarthermieanlagen.

„Vieles ist ähnlich wie bei der Photovoltaik. Die elektrotechnischen, netztechnischen und energierechtlichen Aspekte fallen bei der Solarthermie natürlich weg. Anders als bei der Stromgewinnung ist bei der solaren Wärmeproduktion jedoch die räumliche Nähe zwischen Freiflächenanlage und Heizwerk wichtig“, erklärt Hackstock.

Let‘s talk. Am Anfang steht die Bildung eines Kernteams aus Gemeinde, Wärmenetzbetreiber, Investor:in, Projektentwickler:in und dem möglichen künftigen Betreiber:innen der Freiflächensolarthermie. Als treibende Kräfte und Vermittler:innen können die KEM-Manager:innen fungieren. Im vorliegenden Leitprojekt waren das Karin Schneider (KEM 10vorWien) und Rafaela Obetzhauser (KEM Marchfeld).

Das Team muss zunächst die Dimensionierung des Kollektorfeldes und Speichers festlegen. Entscheidend dabei ist die Frage, ob die Solaranlage nur die Sommerlast im Wärmenetz abdecken oder auch etwas zum Winterbetrieb beitragen soll. Oder will man zu jenen Pionier:innen zählen, die Sonnenwärme in einem Saisonspeicher vom Sommer bis in den Winter aufbewahren?

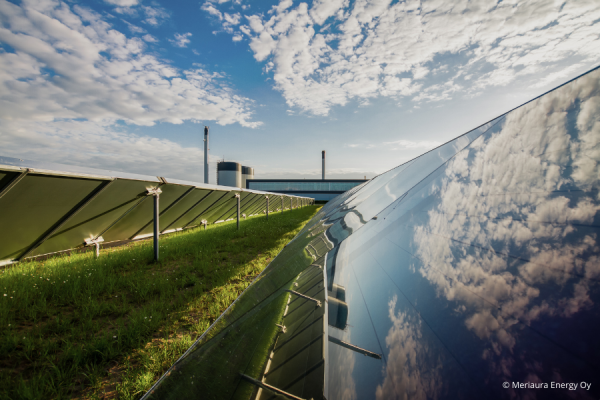

Sonne und willkommener Schatten. „Über die Art der Flächennutzung muss sich das Kernteam ebenso einig werden: ob beispielsweise eine landwirtschaftliche Nutzung wie Schafhaltung oder der Anbau von Soja, Erbsen oder Erdäpfeln zwischen den Kollektorreihen gewünscht ist“, erläutert Hackstock. Ende 2023 gab es in Österreich rund 30 solarthermische Großanlagen, die Hälfte davon auf Freiflächen. Unter den Kollektoren mancher Anlagen, wie beispielsweise in Friesach, grasen und ruhen Schafe im willkommenen Schatten. Bei breiter angelegten Kollektorreihen, der Agri-Solar-Aufstellung, können auch Lebens- oder Futtermittel dazwischen angebaut werden.

Den fachlichen Input zur Auslegung der Freiflächen-Solarwärme in Stockerau und Deutsch-Wagram übernahm Wolfgang Guggenberger mit seinem Büro SolarEngineering Guggenberger. Das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) klärte für die beiden Stadtgemeinden die raumordnungsrechtliche Verfügbarkeit der Flächen.

Ökologisch und ökonomisch. „Wirtschaftlich interessant sind solarthermische Freiflächen-Anlagen in der Regel für Kleinstädte ab etwa 8.000 bis 10.000 Einwohner:innen“, fasst Hackstock zusammen. „Moderne Großflächenkollektoren liefern heute um 50 Prozent mehr Wärme als noch vor 15 Jahren. Mit Anlagen ab 5.000 m2 Fläche kann heute solare Wärme um 5 Cent pro Kilowattstunde erzeugt werden.“

Dass Teil- oder Schwachlastbetrieb der Haltbarkeit und Energieeffizienz von Biomassekesseln nicht gut tut, ist den Wärmenetzbetreiber:innen bewusst. Daher setzen manche im Sommer bei geringer Wärmelast einen fossilen Kessel ein. Hier ist Solarwärme eine klimafreundliche Alternative, vor allem wenn keine (industrielle) Abwärme im Sommer zur Verfügung steht. Der Handlungsleitfaden des Leitprojekts „Freiflächen-Solarwärme – Schlüssel zur Wärmewende“ zeigt auf, wie man rasch zu einer Entscheidung kommt und worauf dabei zu achten ist: technisch, rechtlich, wirtschaftlich und förderungsrelevant.

Weitere Informationen:

Handlungsleitfaden

KEM-Leitprojekt „Freiflächen-Solarwärme – Schlüssel zur Wärmewende“

Austria Solar